富山市SDGsウイークのメインイベントである富山市SDGs推進フォーラムがオーバード・ホール 中ホールで開かれ、クロストークやミニ講演が実施されました。

登壇者らは、SDGsを自分ごととしてとらえ、行動に移してもらおうと語りかけました。参加した約500人は登壇者の話に熱心に耳を傾けました。 中ホールで開かれ、クロストークやミニ講演が実施されました。

富山市SDGsウイークのメインイベントである富山市SDGs推進フォーラムがオーバード・ホール 中ホールで開かれ、クロストークやミニ講演が実施されました。

登壇者らは、SDGsを自分ごととしてとらえ、行動に移してもらおうと語りかけました。参加した約500人は登壇者の話に熱心に耳を傾けました。 中ホールで開かれ、クロストークやミニ講演が実施されました。

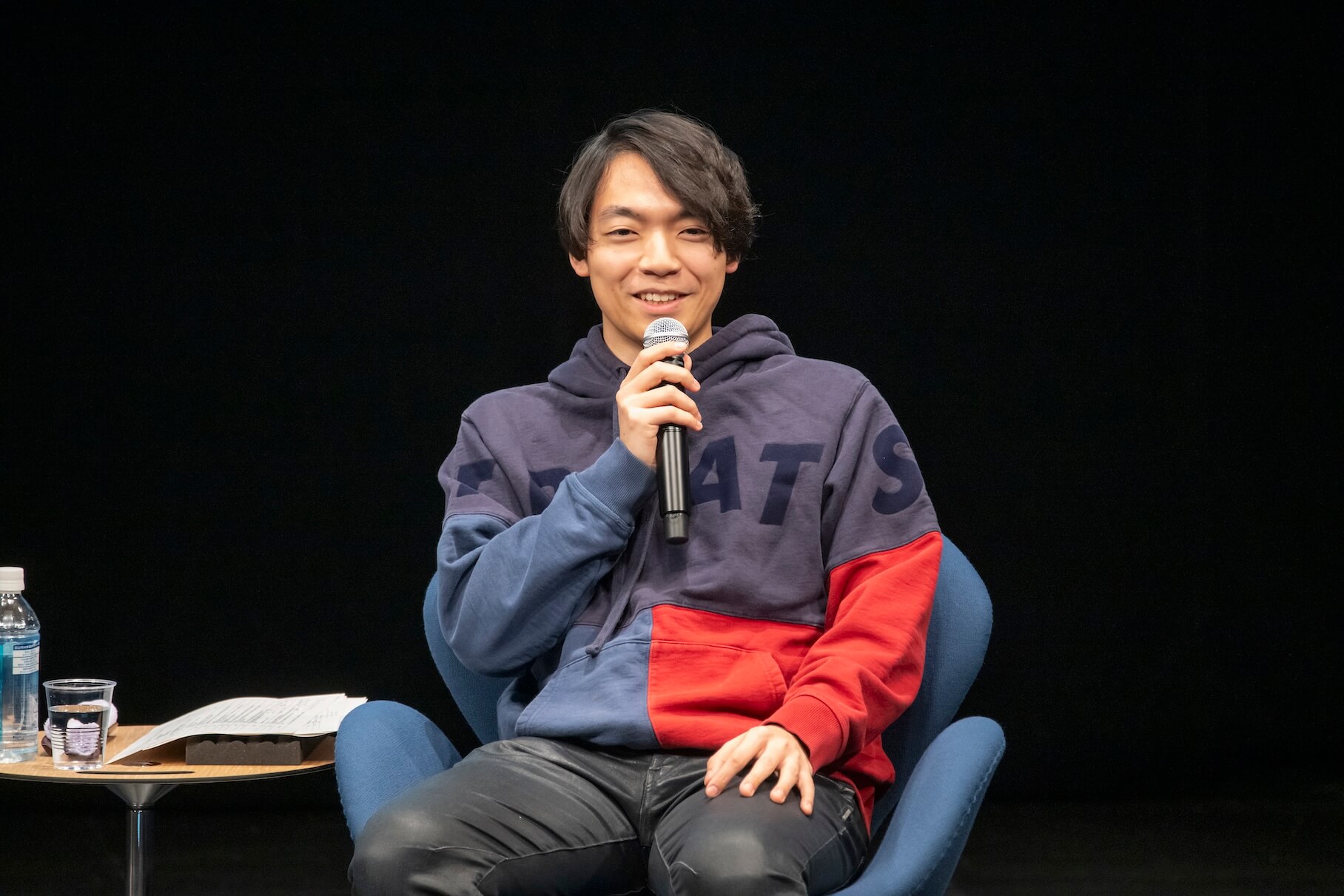

参加者に語り掛ける深井さん

SDGsについて解説した

参加者に語り掛ける深井さん

SDGsについて解説した

オープニングミニ講座では、深井さんが「SDGsは本来『誰一人取り残されない』という意味で、すべての人が当事者意識を持つことが重要」と語りました。日本は人口減少が深刻化し、経済の停滞で赤字経営の企業が多いが、独自の技術やアイデアを新たな価値創造につなげたビジネスモデルもあると紹介。社会課題解決に目を向けることが、経済成長になると伝えました。また日本の精神性や文化の中に持続可能性のヒントが隠されているとし、300年以上受け継がれている「おわら風の盆」を例に挙げました。「課題解決の視点が、新たなビジネスチャンスと持続可能な未来へつながる」と訴えました。

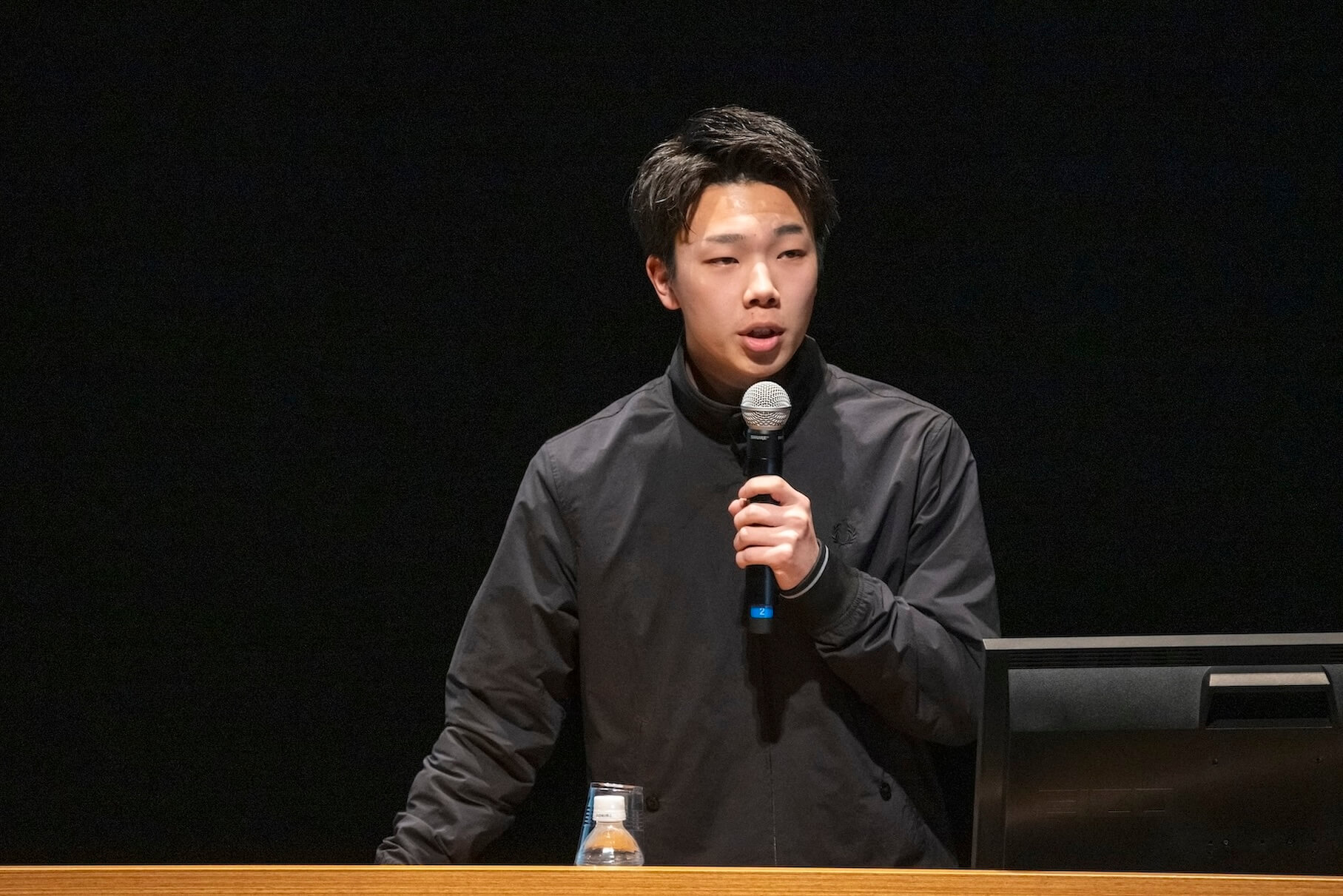

山辺さん

堀川小

山辺さん

堀川小

事例発表で山辺さんは、富山県の若者が県外流出する原因を「地元への愛着や帰属意識を育む機会がない」とし、親や先生以外の大人と関わり「斜めの関係」を築く必要があると語りました。教育支援に取り組む立場から「子どもの主体性を育むためにストレングスを教育の基盤にすべき」と訴えました。堀川小4年の児童は、屋外の点字ブロックや手すりなどのバリアフリーに不便を感じる人がいることを紹介。「すべての人にとって完璧なバリアフリーは難しく、困っている人に『手助けしましょうか』と声をかけることが大切。助け合いで誰もが安心して暮らせる町を目指したい」と発表しました。

ゲストとして伊沢拓司さんが登場しました。序盤は、自身の生い立ちについてトークを展開。「幼いころは勉強が苦手。ゲーム欲しさに好成績を目指したことが、勉強が好きになったきっかけ」などのエピソードを披露しました。

SDGsに取り組む上で、「小さな努力も大事だが、大きな視点で考えることも大切だ」と話しました。空気中の二酸化炭素を直接回収する技術などを紹介しながら、「1億円あったらSDGsのために何をするか考えることで、視野や創造力が広がる」と語りました。社会が短期間での成果や結果を求める現状に触れつつ、「多くのことを学び、考え、自分が積み上げた理論を信じて何かを続けることがとても大切」と訴えかけました。

富山市がSDGsに取り組む理由や市民への浸透度について

富山市がSDGsに取り組む理由や市民への浸透度について

TEL: 076-443-2010 076-443-2010 / FAX: 076-443-2170